|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La Grande Triade, René Guénon, éd. Gallimard, 1957 |

p... | |

|

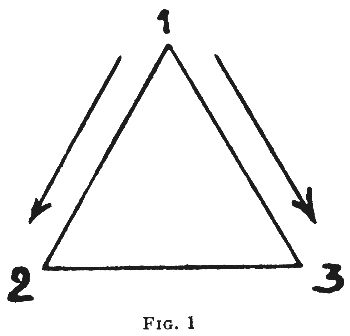

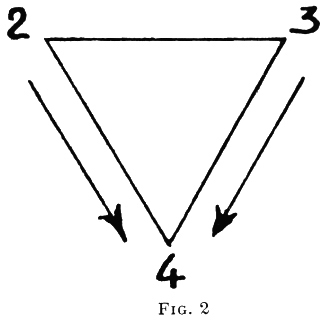

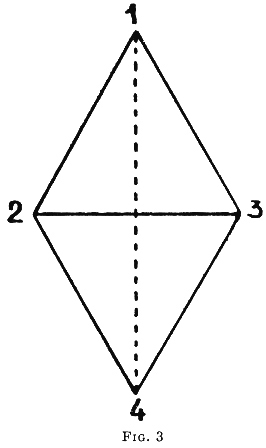

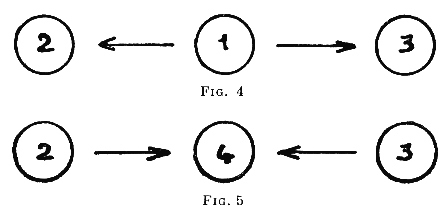

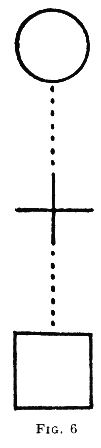

CHAPITRE II Ce que nous venons de dire détermine déjà le sens de la Triade, en même temps qu’il montre la nécessité d’établir une distinction nette entre les ternaires de différents genres ; à vrai dire, ces genres peuvent être multipliés, car il est évident que trois termes peuvent se grouper suivant des rapports très divers, mais nous insisterons seulement sur les deux principaux, non seulement parce que ce sont ceux qui présentent le caractère le plus général, mais aussi parce qu’ils se rapportent plus directement au sujet même de notre étude ; et, en outre, les remarques que nous allons avoir à faire à ce propos nous permettront d’écarter dès maintenant l’erreur grossière de ceux qui ont prétendu trouver un « dualisme » dans la tradition extrême-orientale.  L’un de ces deux genres est celui où le ternaire est constitué par un principe premier (au moins en un sens relatif) dont dérivent deux termes opposés, ou plutôt complémentaires, car, là même où l’opposition est dans les apparences et a sa raison d’être à un certain niveau ou dans un certain domaine, le complémentarisme répond toujours à un point de vue plus profond, et par conséquent plus vraiment conforme à la nature réelle de ce dont il s’agit ; un tel ternaire pourra être représenté par un triangle dont le sommet est placé en haut (fig. 1).  L’autre genre est celui où le ternaire est formé, comme nous l’avons dit précédemment, par deux termes complémentaires et par leur produit ou leur résultante, et c’est à ce genre qu’appartient la Triade extrême-orientale ; à l’inverse du précédent, ce ternaire pourra être représenté par un triangle dont la base est au contraire placée en haut (fig. 2)1. Si l’on compare ces deux triangles, le second apparaît en quelque sorte comme un reflet du premier, ce qui indique que, entre les ternaires correspondants, il y a analogie dans la véritable signification de ce mot, c’est-à-dire devant être appliquée en sens inverse ; et, en effet, si l’on part de la considération des deux termes complémentaires, entre lesquels il y a nécessairement symétrie, on voit que le ternaire est complété dans le premier cas par leur principe, et dans le second, au contraire, par leur résultante, de telle sorte que les deux complémentaires sont respectivement après et avant le terme qui, étant d’un autre ordre, se trouve pour ainsi dire comme isolé vis-à-vis d’eux2 ; et il est évident que, dans tous les cas, c’est la considération de ce troisième terme qui donne au ternaire comme tel toute sa signification. Maintenant, ce qu’il faut bien comprendre avant d’aller plus loin, c’est qu’il ne pourrait y avoir « dualisme », dans une doctrine quelconque, que si deux termes opposés ou complémentaires (et alors ils seraient plutôt conçus comme opposés) y étaient posés tout d’abord et regardés comme ultimes et irréductibles, sans aucune dérivation d’un principe commun, ce qui exclut évidemment la considération de tout ternaire du premier genre ; on ne pourrait donc trouver dans une telle doctrine que des ternaires du second genre, et, comme ceux-ci, ainsi que nous l’avons déjà indiqué, ne sauraient jamais se rapporter qu’au domaine de la manifestation, on voit immédiatement par là que tout « dualisme » est nécessairement en même temps un « naturalisme ». Mais le fait de reconnaître l’existence d’une dualité et de la situer à la place qui lui convient réellement ne constitue en aucune façon un « dualisme », dès lors que les deux termes de cette dualité procèdent d’un principe unique, appartenant comme tel à un ordre supérieur de réalité ; et il en est ainsi, avant tout, en ce qui concerne la première de toutes les dualités, celle de l’Essence et de la Substance universelle, issues d’une polarisation de l’Être ou de l’Unité principielle, et entre lesquelles se produit toute manifestation. Ce sont les deux termes de cette première dualité qui sont désignés comme Purusha et Prakriti dans la tradition hindoue, et comme le Ciel (Tien) et la Terre (Ti) dans la tradition extrême-orientale ; mais ni l’une ni l’autre, non plus d’ailleurs qu’aucune tradition orthodoxe, ne perd de vue, en les considérant, le principe supérieur dont ils sont dérivés. Nous avons exposé amplement, en d’autres occasions, ce qu’il en est à l’égard de la tradition hindoue ; quant à la tradition extrême-orientale, elle envisage non moins explicitement, comme principe commun du Ciel et de la Terre3, ce qu’elle appelle le « Grand Extrême » (Tai-ki), en lequel ils sont indissolublement unis, à l’état « indivisé » et « indistingué »4, antérieurement à toute différenciation5, et qui est l’Être pur, identifié comme tel à la « Grande Unité » (Tai-i)6. En outre, Tai-ki, l’Être ou l’Unité transcendante, présuppose lui-même un autre principe, Wou-ki, le Non-Être ou le Zéro métaphysique7 ; mais celui-ci ne peut entrer avec quoi que ce soit dans une relation telle qu’il soit le premier terme d’un ternaire quelconque, toute relation de cette sorte n’étant possible qu’à partir de l’affirmation de l’Être ou de l’Unité8. Ainsi, en définitive, on a d’abord un ternaire du premier genre, formé de Tai-ki, Tien et Ti, et ensuite seulement un ternaire du second genre, formé de Tien, Ti et Jen, et qui est celui qu’on a pris l’habitude de désigner comme la « Grande Triade » ; dans ces conditions, il est parfaitement incompréhensible que certains aient pu prétendre attribuer un caractère « dualiste » à la tradition extrême-orientale. La considération de deux ternaires comme ceux dont nous venons de parler, ayant en commun les deux principes complémentaires l’un de l’autre, nous conduit encore à quelques autres remarques importantes : les deux triangles inverses qui les représentent respectivement peuvent être regardés comme ayant la même base, et, si on les figure unis par cette base commune, on voit d’abord que l’ensemble des deux ternaires forme un quaternaire, puisque, deux termes étant les mêmes dans l’un et dans l’autre, il n’y a en tout que quatre termes distincts, et ensuite que le dernier terme de ce quaternaire, se situant sur la verticale issue du premier et symétriquement à celui-ci par rapport à la base, apparaît comme le reflet de ce premier terme, le plan de réflexion étant représenté par la base elle-même, c’est-à-dire n’étant que le plan médian où se situent les deux termes complémentaires issus du premier terme et produisant le dernier (fig. 3)9. Ceci est facile à comprendre au fond, car, d’une part, les deux complémentaires sont contenus principiellement dans le premier terme, de sorte que leurs natures respectives, même lorsqu’elles semblent contraires, ne sont en réalité que le résultat d’une différenciation de la nature de celui-ci ; et, d’autre part, le dernier terme, étant le produit des deux complémentaires, participe à la fois de l’un et de l’autre, ce qui revient à dire qu’il réunit en quelque façon en lui leurs deux natures, de sorte qu’il est là, à son niveau, comme une image du premier terme ; et cette considération nous amène à préciser encore davantage le rapport des différents termes entre eux.  Nous venons de voir que les deux termes extrêmes du quaternaire, qui sont en même temps respectivement le premier terme du premier ternaire et le dernier du second, sont l’un et l’autre, par leur nature, intermédiaires en quelque sorte entre les deux autres, quoique pour une raison inverse : dans les deux cas, ils unissent et concilient en eux les éléments du complémentarisme, mais l’un en tant que principe, et l’autre en tant que résultante. Pour rendre sensible ce caractère intermédiaire, on peut figurer les termes de chaque ternaire suivant une disposition linéaire10 : dans le premier cas, le premier terme se situe alors au milieu de la ligne qui joint les deux autres, auxquels il donne naissance simultanément par un mouvement centrifuge dirigé dans les deux sens et qui constitue ce qu’on peut appeler sa polarisation (fig. 4) ;  Il faut encore ajouter ceci : deux termes contraires ou complémentaires (et qui, au fond, sont toujours plutôt complémentaires que contraires dans leur réalité essentielle) peuvent être, suivant les cas, en opposition horizontale (opposition de la droite et de la gauche) ou en opposition verticale (opposition du haut et du bas), ainsi que nous l’avons déjà indiqué ailleurs11.  —————————— [1] On verra tout à l’heure pourquoi, dans cette seconde figure, nous indiquons les trois termes par les nombres 2-3-4, et non par les nombres 1-2-3 comme dans la première. [2] C’est ce que précise encore, dans les deux figures, le sens des flèches, allant, dans la première, du sommet supérieur vers la base, et, dans la seconde, de la base vers le sommet inférieur ; on pourrait dire aussi que le nombre 3 des termes se décompose en 1+2 dans le premier cas et en 2+1 dans le second, et il apparaît clairement ici que, si ces deux ensembles sont équivalents au point de vue quantitatif, ils ne le sont nullement au point de vue qualitatif. [3] Et aussi, bien entendu, des termes de toutes les autres dualités plus particulières, qui ne sont jamais en somme que des spécifications de celle-là, de sorte que, directement ou indirectement, elles sont toutes dérivées en définitive du même principe. [4] Cette indistinction principielle ne doit pas être confondue avec l’indistinction potentielle qui est seulement celle de la Substance ou de la materia prima. [5] Il doit être bien entendu qu’il ne s’agit aucunement ici d’une antériorité temporelle, ni d’une succession dans un mode quelconque de la durée. [6] Le caractère ki est celui qui désigne littéralement le « faîte » d’un édifice ; aussi Tai-i est-il dit symboliquement résider dans l’Étoile polaire, qui est effectivement le « faîte » du Ciel visible, et qui, comme telle, représente naturellement celui du Cosmos tout entier. [7] Wou-ki correspond, dans la tradition hindoue, au Brahma neutre et suprême (Para-Brahma), et Tai-ki à Îshwara ou au Brahma « non-suprême » (Apara-Brahma). [8] Au-dessus de tout autre principe, il y a encore le Tao, qui, en son sens le plus universel, est à la fois Non-Être et Être, mais qui d’ailleurs n’est pas réellement différent du Non-Être en tant que celui-ci contient l’Être, qui est lui-même le principe premier de toute manifestation, et qui se polarise en Essence et Substance (ou Ciel et Terre) pour produire effectivement cette manifestation. [9] La figure ainsi formée a certaines propriétés géométriques assez remarquables que nous signalerons en passant : les deux triangles équilatéraux opposés par leur base s’inscrivent dans deux circonférences égales dont chacune passe par le centre de l’autre ; la corde joignant leurs points d’intersection est naturellement la base commune des deux triangles, et les deux arcs sous-tendus par cette corde et limitant la partie commune aux deux cercles forment la figure appelée mandorla (amande) ou vesica piscis, bien connue dans le symbolisme architectural et sigillaire du moyen âge. – Dans l’ancienne Maçonnerie opérative anglaise, le nombre total des degrés de ces deux circonférences, soit 360 × 2 = 720, fournissait la réponse à la question relative à la longueur du cable-tow ; nous ne pouvons traduire ce terme spécial, d’abord parce qu’il n’a aucun équivalent exact en français, et ensuite parce qu’il présente phonétiquement un double sens qui évoque (par assimilation à l’arabe qabeltu) l’engagement initiatique, de sorte qu’il exprime, pourrait-on dire, un « lien » dans tous les sens de ce mot. [10] Cette figure peut être considérée comme résultant de la projection de chacun des triangles précédents sur un plan perpendiculaire au sien et passant par sa base. [11] Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps, ch. XXX. [12] Dans cette figure, nous représentons le terme supérieur (le Ciel) par un cercle et le terme inférieur (la Terre) par un carré, ce qui est, comme on le verra, conforme aux données de la tradition extrême-orientale ; quant au terme médian (l’Homme), nous le représentons par une croix, celle-ci étant, comme nous l’avons exposé ailleurs, le symbole de l’« Homme Universel » (cf. Le Symbolisme de la Croix). [13] C’est pourquoi le « faîte du Ciel » (Tien-ki) est aussi, comme nous l’indiquions dans une note précédente, celui du Cosmos tout entier. |

||

|

‹‹ |

›› |